Artykuły pisane przez Pana Pawła Newerle.

Die Kriegerdenkmäler in Gr.-Peterwitz und in den Nachbarorten

In Ratibor wurde bereits 1883 ein Denkmal den 22 Gefallenen des sogenannten „Deutschen Krieges“ von 1866 und 25 Gefallenen des „Deutsch–Französischen Krieges“ 1870–1871 gestiftet. Es handelt sich um das Germania–Denkmal, welches in der Nähe der Taubstummenanstalt und des jetzigen „plac Wolności“ stand.

Das Germania-Denkmal in Ratibor von 1883

Es war übrigens das erste weltliche Denkmal, welches in Ratibor geschaffen wurde. Wie alle deutschen Denkmäler ist auch dieses von den polnischen Behörden 1945 abgeschafft worden und spurlos verschwunden.

Einweihung des Germaniadenkmals in Ratibor

Gewiss nur wenige erinnern sich daran, dass vor dem Denkmal zwei französische Kanonen des Kalibers 92 mm standen, die ein Geschenk von Karl Maximilian VI Fürst von Lichnowsky auf Kreuzenort, Kuchelna (Chuchelna) und Grätz (Hradec nad Moravicí in Böhmen) waren und von den Sowjets als Kriegsbeute übernommen wurden.

Französische Kanonen vor dem Kriegerdenkmal

Es sei bemerkt, dass als erstes Kriegerdenkmal der Gefallenen des I Weltkrieges in Ratibor das Denkmal in Ratibor–Altendorf geschafft wurde, welches – infolge Bemühungen des Pfarrers Carl Ulitzka – schon 1921 auf dem Altendorfer Friedhof an der Leobschützer Straße entstand. Das Denkmal ist übrigens mit polnischen und deutschen Beschriftungen versehen.

Das Kriegerdenkmal in Ratibor–Altendorf

Abgesehen von einigen Beschädigungen, steht das Denkmal bis heute (Die Namen der Gefallenen sind verschmiert worden und die Muttergottes der Pietà ist weggeschossen worden) .

Das Kriegerdenkmal in Ratibor–Altendorf heute

Das Entstehen der Kriegerdenkmäler nach dem I. Weltkrieg (1914–1918) ist den Kriegervereinen zu verdanken. Im Kr. Ratibor sind die ersten Kriegervereine in den 1870er Jahren gegründet worden.

Der unermüdliche Paul Kletzka schreibt in seinem Buch („Gross-Peterwitz – ein Dorf im Wechsel der Geschichte“, Langen 1994, s. 225), dass der Kriegerverein in Gr.-Peterwitz 1844 gegründet wurde. Der Verfasser schreibt über einen Unfall am 18. Mai 1894 des 69-jährigen Peterwitzer Zimmermanns, Johann Andrißek, beim Bau einer Ehrenpforte zum Anlass des 50-jährigen Kriegerverein-Jubiläums. Kletzka beruft sich dabei auf eine Inschrift im Peterwitzer Sterbebuch: „Sturz von der Leiter beim Bau einer Ehrenpforte zum 50 jährigen Kriegerverein–Jubiläum“

Die Inschrift vom 18.5.1894 aus dem Peterwitzer Sterbebuch

Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Militär-Begräbnisverein, Landwehrverein oder Kampfgenossenverein. Solche sind in den 1840er Jahren gestiftet worden. Und gewiss gehörte der 1844 gegründete Verein in Gr.–Peterwitz zu diesen.

Verschiedenen Quellen ist zu entnehmen, dass die „Kriegervereine“ – unter solchen Bezeichnungen – in Preußen erst nach dem siegreichen Deutsch–Französischen Krieg 1870–1871 berufen worden sind.

Im Staatsarchiv in Ratibor befinden sich Unterlagen („Amtsbezirk Groß–Peterwitz“, Signatur 18/7/0, „Kriegerverein“, Blatt Nr. 69) denen zu entnehmen ist, dass am 6. Februar 1876 die Satzung des „Kriegervereins Gr.–Peterwitz“ verabschiedet wurde. Diese Satzung ist am 24. Februar polizeilich bestätigt und am 13 März 1876 vom landesweiten Bund der Kriegervereine amtlich bestimmt worden.

Im Jahre 1884 hatte der Gr.–Peterwitzer Kriegerverein eine Fahne, die nicht von überordneten Behörden angeschafft wurde, sondern aus Mitgliedsbeiträgen hergestellt wurde. Es ist bekannt, das im Jahre 1893 der Gr.–Peterwitzer Kriegerverein 195 Mitglieder zählte. Vorsitzender des Vereins war der Fleischermeister Franz Watzlawczik von der „Großen Seite“. Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Kriegerverein 1899 über ein Vermögen von 791 Mark verfügte. An Mitgliedsbeiträgen wurden jährlich 218 Mark eingezogen. Der Verein verfügte über eine Sterbekasse, die von den Eintrittsgebühren versorgt wurde. Der Satzung ist zu entnehmen, dass die Eintrittsgebühren für Männer bis 55 Jahre – 7,50 Mark und für ältere – 10,– Mark ausmachten. Die Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitglieds erhielten ein Sterbegeld in der Höhe von 30,– Mark. [Es sei bemerkt, dass damals der Monatslohn eines Arbeiters ca. 60,– Mark ausmachte. Die Preise lagen (für je 1 kg) bei: Schweinefleisch – 1,50 Mark, Butter – 1,86 Mark, Brot – 23 Pfennig, Zucker – 65 Pfennig, 1 Liter Bier – 24 Pfennig].

Im Jahre 1903 hatte der Kriegerverein 189 Mitglieder und ein Ehrenmitglied. Vorsitzender des Vereins war damals Dr. med. Franz Breitkopf, der erste Arzt, der sich in Gr.–Peterwitz niedergelassen hatte und an der Ecke Ratiborer und Janowitzer Str. sein Haus erbaute.

Der Kriegerverein organisierte Kameradschaftstreffen wie auch die sehr begehrten Karnevalsbälle. Es sei bemerkt, dass Mitglieder des Vereins lediglich ehemalige Soldaten sein konnten. Zu den Bällen wurden natürlich die Peterwitzer Bauern und Schneider ebenfalls eingeladen, die dabei gern höhere Eintrittspreise zahlten um die Kasse des Vereins zu vermehren.

Im Umlauf in kleiner Zahl befinden sich Photokopien der „Gedenktafel der Gemeinde Gr. Peterwitz: »Unseren Gefallenen u. Kriegsteilnehmern gewidmet« 1914–1918“

Gedenktafel der Gr.–Peterwitzer Kriegsteilnehmer 1914–1918

Diese Tafel umfasst 192 Männer, die am I Weltkrieg 1914–1918 teilgenommen haben. Es ist eine Gedenktafel, welche auf Wunsch des Gr.–Peterwitzer Kriegervereins vom Breslauer Fotografen Fritz Rausch zusammengestellt wurde. Der schon erwähnte Paul Kletzka („Gross-Peterwitz, Ein Dorf im Wechsel der Geschichte“, Langen 1994, S. 227) meint, dass die Sammlung der Kriegsteilnehmer nicht vollständig sei.

Im Jahre 1922 begann man in Gr.-Peterwitz mit dem Sammeln für die Errichtung eines Kriegerdenkmals. Vorsitzender des Kriegervereins war damals der schon erwähnte Dr. med. Franz Breitkopf. Es ist verständlich, dass man nicht nur zwischen den Mitgliedern des Kriegervereins Geld für das Denkmal sammelte. Das Ehrenmal, welches 96 Gefallenen und Vermissten gewidmet war, bestellte man beim Leobschützer Bildhauer Modlich. Über die Kosten haben wir keine Informationen. Man fand auch keine Unterlagen die auf einen Zuschuss des Gemeindeamtes für den Bau des Denkmals hinweisen.

Als Standpunkt wählte man den zentralen Platz im Dorf vor dem – heute nicht mehr bestehenden – Gemeindehaus an der Ecke der heutigen ulica Szkolna. Das Erdgeschoss dieses Gebäudes diente als Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr. In der Nähe befand sich die sog. alte Schule und das Jugendheim. Der große Platz vor der Gaststätte Neumann (heute ist dort der Sitz der „Gminna Spółdzielnia“ und des Restaurants „Pasja“) konnte in den Festplatz mit einbezogen worden.

Das Peterwitzer Kriegerdenkmal – links das Gemeindehaus

Es entstand ein fast 6 Meter hoher Obelisk an dessen vier sich verengenden Seiten vier Tafeln mit den Gefallenen Groß–Peterwitzern angebracht waren. Die Tafeln enthielten die Familien– und Vornamen sowohl Todestag der einzelnen Personen. Die Reihenfolge richtete sich nach den Todestagen. Ausgenommen waren Brüder, die nebeneinander berufen wurden, z.B.

„Watzlawczik Frz. gef. 26.9.1915

Watzlawczik Jos. gef. 9.5.1917“.

Die viereckige Basis des Denkmals hatte auf einer Seite die Aufschrift: „Gewidmet den im Weltkriege 1914–1918 gef[allenen] Helden der Gemeinde Gr.–Peterwitz“. Auf einer Seite war ein Relief, welches einen sterbenden Krieger zeigte, über dem der Friedensengel schwebte – mit einem Lorbeerkranz in der Hand. Gekrönt war das Denkmal mit einem auffliegenden Adler aus Bronze gefertigt. Das Denkmal war mit einem Metallzaun umgeben.

Das Kriegerdenkmal – im Hintergrund alte Schule und Jugendheim (von Lukas Kubiczek koloriert)

Eingeweiht wurde das Denkmal am Sonntag, den 6. Mai 1923. Wir zeigen hier ein Foto von der Einweihung, welches uns bisher nicht bekannt war und liebenswürdigerweise von unserem Landsmann Bruno Stojer zur Verfügung gestellt wurde:

Die Einweihung des Kriegerdenkmals in Gr.–Peterwitz am 6. Mai 1923

Ein weiteres Foto zeigt drei Peterwitzer Kavalleristen in Ausgangsuniformen – hoch zu Ross. Die tiefgründigen Leser finden auf dem Foto der Einweihung oben – vor der alten Schule – noch mehr Kavalleristen hoch zu Ross. Es sollte bemerkt werden, dass zu den Kaiserzeiten die ins Zivil gehenden Soldaten ihre Feld– und Ausgangsuniformen nach Hause mitbrachten. Zu staatlichen Feierlichkeiten konnten sie ihre Ausgangsuniformen anziehen. Bei einer wiederholten Einberufung zum Dienst (zum Beispiel um an Manövern teilzunehmen) waren sie verpflichtet die Uniformen in ihre Einheiten mitzubringen.

Drei Peterwitzer Kavalleristen vor dem frisch eingeweihten Kriegerdenkmal

Die Umgebung des Kriegerdenkmals wurde zum zentralen Dorfplatz wo alle größere Feierlichkeiten stattfanden. Die im Jahre 1929 stattgefundene Fahnenweihe des Männergesangvereins Gr.-Peterwitz fand am Kriegerdenkmal statt. Es sollte bemerkt werden, dass damals die Einweihungen zwar vom Ortspfarrer unternommen wurden, was jedoch – nach einer feierlichen Messe – außerhalb der Kirche geschah.

Die Fahnenweihe des Männergesangvereines 1929

Im Jahre 1945 haben die sowjetischen Soldaten den Adler auf dem Kriegerdenkmal abgeschossen. Von den polnischen Behörden wurden später die Tafeln mit den Namen der Gefallenen entfernt und die Reliefs mit Zement verschmiert.

Das Denkmal 1963

In den 1970-er Jahren ist der Rest des Kriegerdenkmals in Gr.–Peterwitz völlig entfernt worden.

Manche Ortschaften begann in den 1980-er Jahren mit dem Aufbau der deutschen Kriegerdenkmäler. Grundsätzlich waren es Repliken der früher bestandenen Ehrenmäler. Das geschah grundsätzlich ohne Wissen der Behörden. Oft standen diese Ehrenmale auf kirchlichem Boden, was eine amtliche Aufsicht erschwerte.

Nach dem politischen Umbruch von 1989 vermehrte sich die Zahl der neuerrichteten Kriegerdenkmäler. Man versuchte – ohne irgendwelche amtliche Erlaubnisse einzuholen – die noch bestehenden Denkmäler instand zu setzten. Die Lokalverwaltungen hatten Schwierigkeiten mit dem Problem der Errichtung neuer Denkmäler, die an den gleichen Stellen wie die alten, errichtet werden sollten. Es wurden trotzdem viele neue Denkmäler geschaffen, die den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges gewidmet waren. Manche enthalten außer den Namen der Opfer des Zweiten Weltkrieges den Vermerk „Den Gefallenen des Weltkrieges 1914–1918“, wie etwa das neue Denkmal in Gr.–Peterwitz.

Es sollte nicht verheimlicht werden, dass in manchen Fällen auf den Denkmälern der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges auch Inschriften wie „Gefallen für Führer, Volk und Vaterland“ angebracht wurden. Das führte dazu, dass der Bau oder Aufbau von Kriegerdenkmälern von einer Bewilligung des „Rada Pamięci Walk i Męczeństwa“ (Rat zum Schutz der Erinnerung an Kampf und Martyrium) abhängig gemacht wurde. Dieser Rat begutachtete grundsätzlich positiv alle Projekte zum Aufbau eines früher schon bestandenen Denkmals, wobei die genaue Einhaltung der zugelassenen Texte verlangt wurde. Gegen die Anwendung deutsche Texte hatte man keine Vorbehalte. Es sei jedoch bemerkt, dass bei Nichteinhaltung der Bewilligungskriterien keine negative Schritte eingeleitet wurden.

Nachdem im Oktober 2015 die rechts orientierte Partei „Prawo i Sprawiedliwość“ (Recht und Gerechtigkeit) die Parlamentswahlen in Polen gewann und die Regierung bildete, wurde im August 2016 der oben genannte Rat aufgelöst. Die Kontrolle der Errichtung von Kriegerdenkmälern wurde dem ebenfalls rechts orientierten „Institut Pamięci Narodowej“ (Institut des Nationalen Gedächtnis) zuerkannt. Die einzuhaltenden Richtlinien wurden sehr hart. Deutsche Texte wurden nur dann zugelassen, wenn sie schon früher bestanden haben und gleichzeitig der polnische Wortlaut widerholt wird. Begriffe wie „Helden“, „Vaterland“, „Deutschland“ etc. wurden nicht akzeptiert.

Von Hubertus Neumann, dem langjährigen Sprecher der Vereinigung der Peterwitzer in der Bundesrepublik, ging die Initiative hervor in Peterwitz den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges ein Ehrenmal zu schaffen. Im Einvernehmen mit dem Peterwitzer Pfarrer, Prälat Ludwig Dziech, begann man die Namen der gefallenen Soldaten festzustellen. Das Verzeichnis der Gefallenen wurde mehrmals erweitert.

Letztendlich wurde der Entschluss gefasst in der Nähe der Pfarrkirche, auf kirchlichem Gebiet ein Denkmal aufzustellen. Auf dem Grundriss eines Kreuzes sind vier – aus hellem Marmor geschaffte – gebrochene Flügel entstanden, auf welchen auf beiden Seiten auf schwarzen Marmortafeln die Namen der Gefallenen festgehalten sind.

Das Denkmal von 1994

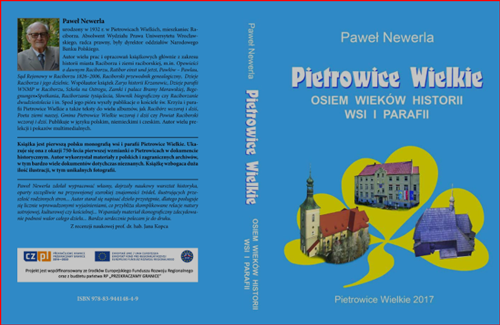

Die 231 Namen sind alphabetisch unter den entsprechenden Jahren geordnet und mit dem erlangten Lebensjahr versehen. Ein Verzeichnis der Namen findet der Interessierte auf Seite 458 des Buches: Paweł Newerla „Pietrowice Wielkie — osiem wieków historii wsi i parafii“, Pietrowice Wiekie 2017. Das Buch ist auf dieser Homepage unter: https://www.grosspeterwitz.de/index.php/de/presse/255-pietrowice-wielkie-osiem-wiekow einzusehen.

Eine der Tafeln des Denkmals von 1994

Den Lesern möchten wir eine kleine Analyse der Zusammenstellung der Namen zugänglich machen. Am öftesten kommen die Namen Dürschlag und Marczinek (in verschiedene Schreibweisen) vor – zu je acht mal. Sieben mal kommt der Name Kotterba vor, zu je sechs mal – Gotzmann, Pientka, Posmik und Wollnik. Das soll jedoch nicht heißen, dass alle diese Personen einer Familie entstammten, denn im Adressbuch 1943 kommt der Name Marczinek/Martzinek 28 mal vor. Der jüngste Gefallene war Rudolf Philippczik, der 1945 im Alter von nur 16 Jahre gefallen ist. Der Älteste hingegen war Johann Pieczarek, der im Alter von 59 Jahren im Jahre 1945 fiel. Das Alter von 20 Jahren haben 46 Männer (20 Prozent) nicht überschritten. Im Zeitraum 21–30 Jahre waren 109 (47 Prozent) der Gefallenen, 31–40 Jahre erreichten 56 Männer (24 Prozent). Über 40 waren 20 Personen (9 Prozent). Der Kriegsanfang, also in den vier Monate des Jahres 1939, brachte 4 Soldaten (2 Prozent) den Tod. Im ganzen Jahr 1940 – ebenso 4 Männer (2 Prozent). 1941 waren es 19 Personen (8 Prozent). Jedoch1942 gab es schon 30 Gefallene (13 Prozent), 1943 – 37 Soldaten (16 Prozent) und 1944 sogar 56 Männer (24 Prozent). Das Deutsche Reich kapitulierte am 8. Mai 1945 in den nicht ganz fünf Monaten sind 81 Männer gefallen oder wurden vermisst. Der 68 Monate und 8 Tage dauernde Krieg verlangte eine große Ernte von 231 Männern.

Ausführer des Denkmals war der Ratiborer Steinmetzmeister Gerhard Wyglenda. Die Einweihung auf dem Platz in der Nähe des Presbyteriums der Pfarrkirche erfolgte am 9. September 1994 durch Prälat Ludwik Dziech in Anwesenheit von Dekan Joachim Kubiczek und Pfarrer Edward Wąsowicz.

Die Überreste des Denkmals von 1923

Auf einem besonderen Flügel des Denkmals wurden die erhalten gebliebenen zwei Namenstafeln des Kriegerdenkmals von 1923 angemacht, was mit der zusätzliche Tafel: „Überrest des willkürlich zerstörten Denkmals 1914 – 1918“ ergänzt wurde.

* * * *

Gemeinsam mit dem Herausgeber der Homepage Gross-Peterwitz haben wir beschlossen auch über die Kriegerdenkmäler unserer drei Nachbardörfer zu schreiben: Janken/Cyprzanów, Kornitz/Kornice und Ratsch/Gródczanki, die keine eigene Seiten im Internet haben.

Janowitz/Czyprzanow/Janken/Cyprzanów

Die Landgemeinden Janowitz und Czyprzanow beschlossen 1922 den 29 Gefallenen und Vermissten des Weltkrieges 1914–1918 beider Ortschaften ein gemeinsames Kriegerdenkmal aufzustellen. Gewiss ist es lediglich einem kleinen Kreis unserer Leser bekannt, dass das heutige Dorf Cyprzanów eigentlich aus den erwähnten zwei Ortschaften besteht. Mit dem Erlass des Preußischen Staatsministeriums vom 18. August 1928, Nr. St.M.I.3971/28, wurde beschlossen beide Landgemeinden unter dem Namen Janowitz zu vereinigen. Die Pfarrkirche und die Bebauungen in westlicher Richtung bildeten des Dorf „Janowitz“. Die Grenze zwischen den Dörfern verlief östlich der Pfarrkirche, entlang der heutigen „ulica Łąkowa“; auf der anderen Seite der Hauptstraße gegenüber der Einmündung der „ul. Łąkowa” befand sich die bekannte Gaststätte Krassek, bekannt durch den Spruch „Wir gehen nach Janken, zu der Tina tanken“. Die Baustellen östlich dieser Grenze bildeten die Ortschaft „Czyprzanow“. Im Jahre 1936 wurde der Ortsname in „Janken“ umgestaltet und 1945 in „Janowice“, was einige Jahre später auf „Cyprzanów“ umgeändert wurde.

Die erforderlichen Geldmittel für den Bau des Kriegerdenkmals sind durch opferwillige Spenden der Bewohner beider Orte aufgebracht worden. Außerdem haben die Krieger– und Sportvereine ihr Bestes getan, um die Herstellung des Denkmales durch eine reichliche Geldsammlung zu beschleunigen.

Als neutralen Standort des Kriegerdenkmals wählte man den – die Pfarrkirche umgebenden – Platz in der Nähe des Hauptportals der Kirche. Die Einweihung mit einer erhebenden Feier fand im Sommer 1923 statt. Der Hauptteil des Denkmals bildet eine schwarze Marmortafel, auf welcher 29 Namen verewigt wurden. Aus Betonwerk besteht der Rahmen für diese Tafel. der obere Querbalken ist mit dem Eisernen Kreuz mit dem Buchstaben „W“ – von „Wilhelm“, dem deutschen Kaiser – verziert. Auf diesem Querbalken stand noch ein Kreuz mit dem Christenleib. Auf beiden Seiten des Steines waren armartige Anbauten für Blumen angebracht. Das Ganze war mit einem Zaun abgegrenzt .

Das Kriegerdenkmal in Janowitz von 1923

In den letzten Jahren wurde das Kriegerdenkmal in Janowitz neu geschaffen. Neben der bisherigen Tafel wurden zwei neue Tafeln mit je 32 Namen, insgesamt also 64 Namen, mit den Namen der Gefallenen und Vermissten des II Weltkrieges 1939–1945, jedoch ohne Todesjahr, angebracht. Zwei kurze Pfeiler rechts und links der neuen Tafeln bilden Postamente für zwei ewige Lichter. Das neue Denkmal fand seinen Platz anstelle des früheren Kriegerdenkmals vor der Kirche.

Wie schon hingewiesen, umfasst das Denkmal 64 Namen der Opfer des II Weltkrieges. Bedeutsam scheint, dass zwischen den Gefallenen und Vermissten auch zwei Frauen vorkommen: Angela Tebel und Agnes Wieczorek. Am Häufigsten kommt der Name „Wieczorek“ vor — 5 mal, 4 mal hingegen die Namen Herud und Sciborski.

Das heutige Janowitzer Denkmal

* * * * *

Kornitz/Kornica/Kornice

Die heutige Grenze zwischen Gr.–Peterwitz und Kornitz ist kaum zu bemerken, da – infolge der Bebauungen der letzten 40 Jahre – ein Haus neben dem anderen steht. An Sonntagen war Kornitz ein begehrtes Ausflugsziel für viele Peterwitzer. Schon am Anfang konnte man links von der Straße die Fischteiche bewundern, zwischen ihnen Spazieren gehen.

Die Kornitzer Teiche

Am Anfang des Dorfes konnte man das Kornitzer Gasthaus Stanjek besuchen. Unweit war der Sportplatz, wo man die Teilnehmer des Schlagballturniers bewundern konnte, oder am Rande des Parks spielte ein kleines Blasorchester und lud zum Tanzen ein. Die Ausdauernden gingen an der Kapelle vorbei durch den „Chmielnik“ in den „Pulow“, wie das Pawlauer Wäldchen genannt wurde, wo zur Erfrischung die dortige Wald–Gaststätte einlud.

Wir erwähnten schon, dass nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 in vielen Ortschaften Kriegervereine gegründet wurden. Am 26. Januar 1874 wurde Bruno Freiherr von Eickstedt, Major der Infanterie, Besitzer von Kornitz. Kurz nach der Übernahme des Eigentums führt er dazu, dass in Kornitz ein Kriegerverein berufen wurde. Vorsitzender wurde natürlich der Herr Baron, der auch für den Verein die Fahne stiftete. Eine Aufnahme zeigt der Herrn Baron mit „seinem“ Kriegerverein vor dem Schloss in Kornitz.

Bruno Baron von Eickstedt mit dem Kriegerverein vor dem Schloss Kornitz

Der Major von Eickstedt ließ es sich nicht nehmen mit seinem Kriegerverein auch militärische Übungen auszuführen. Es ist bekannt, dass von Eickstedt nach solchen gelungenen Übungen den Verein ins Schloss einlud, wo die Mannschaft in der geräumigen Vorhalle des Schlosses mit Kartoffelsalat und warmen Würstchen bewirtet wurde. Bruno Freiherr von Eickstedt war übrigens patriotisch und gesellschaftlich eingestellt. Der Geburtstag des regierenden Kaisers war im Deutschen Reiche für die Schulen ein Feiertag. Es wurden lediglich Gedichte aufgeführt und patriotische Lieder gesungen.Der Herr Baron ließ es sich nicht nehmen am 22. März, dem Geburtstag des Kaisers Wilhelm I, und nachher am 27. Januar zum Geburtstag Wilhelms II, an den Feiern mitteilzunehmen.. Nach der Gedenkstunde wurden unter Kinder Semmeln (Brötchen) und Würstchen verteilt, die vom Gutshof gebracht wurden. Für viele dieser Kinder waren solche Würstchen eine Besonderheit, die sie von zu Hause kaum kannten. Von Eickstedt nahm auch an den Schulexamen statt, wobei die besten Schüler oft eine Münze in die Hand gedrückt bekamen.

Zu Zeiten Bruno Freiherr von Eickstedt (1874–1910) war es noch nicht üblich in den einzelnen Ortschaften Kriegerdenkmäler aufzustellen, obwohl das Germaniadenkmal in Ratibor schon 1883 eingeweiht wurde.

Gegen Ende des Jahres 1922 entstand in Kornitz der Vorschlag den Gefallenen und Vermissten des Dorfes ein Kriegerdenkmal zu stiften, wie es in den benachbarten Ortschaften war. Bekanntlich ist Kornitz ein kleines Dorf. Der Voranschlag auf den Bau des Denkmals belief auf eine Million Papiermark. Das Dorf war nicht im Stande diese Summe zusammenzutreiben. In Zusammenwirken half der Gutsherr Werner von Dittrich, der 1910 das Kornitzer Gut von der Familie Eickstedt erwarb, das erforderliche Geld aufzubringen.

Das Erbauen des Denkmals wurde dem Bildhauer Modlich aus Leobschütz anvertraut, der auch das Gr.–Peterwitzer Kriegerdenkmal schaffte. Am 26. Januar 1923 holten Fuhrwerke aus dem Kornitzer Gut die einzelnen Bestandteile des Kornitzer Denkmals ins Dorf. Unter der Aufsicht des Bildhauers Modlich wurde das Denkmal am 27. und 28. Juni 1923 aufgestellt.

Beton und Sandstein bildeten drei Stufen als Basis. Auf denen wurde der, in Sandstein ausgeführte, Hauptteil des Denkmals gestellt. In einer Nische wurde eine Platte aus weißem Marmor eingefügt, auf welcher die 19 Namen der gefallenen und vermissten Kornitzer verewigt wurden. Auf dem Hauptteil wurde ein Querbalken aufgesetzt der mit einem Eisernen Kreuz mit den Daten 1914 und 1918, sowie mit der Aufschrift „Den tapferen Helden“ versehen war. Gekrönt wurde das Denkmal mit einem Kreuz aus Sandstein, welches an Stelle des gehängten Heilands ein Flachrelief mit dem – mit Dornen gekrönten – Antlitz des Herren Jesus zeigte. Der ganze Platz des Denkmals wurde mit einem Lattenzaun umgeben.

Das Kriegerdenkmal in Kornitz

Am 1. Juli 1923 um 14:00 Uhr wurde das Kriegerdenkmal in Kornitz vom Janowitzer Pfarrer, Karl Urban, feierlich eingeweiht. Anwesend war der Gutsbesitzer Werner von Dittrich. Fast alle Dorfbewohner stellten sich ebenfalls ein. Das Kriegerdenkmal in Kornitz fand seinen Standpunkt an der Hauptstraße in der Nähe der Kapelle. Der das Denkmal umgebende Platz wurde mit einem Lattenzaun abgegrenzt.

Die Kriegsfolgen haben dem Kriegerdenkmal keinen Schaden verursacht (so wie es zum Beispiel in Peterwitz mit dem abgeschossenen Adler war). In Zeiten der Not versammelten sich die Kornitzer Bewohner zu Allerheiligen um das Kriegerdenkmal und beteten dort den Rosenkranz. Frau Hedwig Golombek ließ den Lattenzaun auf eigene Kosten abbrechen und mit einer eisernen Umfriedung ersetzen. Die Betreuung des Denkmals und des umliegenden Gärtchens übernahm mit der Zeit Frau Hedwig Zajonz.

Es war in den 1950er Jahren, als unbekannte Täter im Schutz der Nacht kamen und mit schweren Geräten das Denkmal zerstörten. Die schon erwähnte Frau Zajonz, die in unmittelbarer Nähe wohnte, hörte den Radau und ging raus um nach dem Rechten zu schauen. Dort fand sie die Arbeiter beim zerstören des Denkmals. Die Marmortafel mit den Namen war leider schon zertrümmert. Frau Zajonz gelang es lediglich das Kreuz des Denkmals von den Arbeitern zu erbeten. Jahrelang stand das Kreuz im Vorgarten des Zajonz–Hauses. Als 1971 die Kornitzer Kapelle renoviert wurde, ist das Kreuz des Kriegerdenkmals auf der Frontseite über dem Haupteingang eingesetzt worden.

Die Kornitzer Kapelle mit dem Kreuz des Kriegerdenkmals über dem Eingang

Wir bedanken uns bei Herrn Werner Weihs/Kornitz für viele erläuternde Informationen.

Ein neues Kriegerdenkmal wurde bisher in Kornitz nicht errichtet.

* * * * *

Ratsch/Hradczany/Gródczanki

Ratsch ist ein kleiner Ort, unweit der Kreuzkirche (deswegen wird auch öfters eine „Kreuzkirche in Ratsch/Gródczanki“ erwähnt). Für einen Teil der Peterwitze war Ratsch das Ziel der sonntäglichen Spaziergänge. Unterwegs erfrischte man sich an der Brunnenkapelle bei der Kreuzkirche mit dem dortigen Wasser und ging weiter ins Dorf spazieren.

Im Mährischen nannte man Ratsch „Raczany“, wie übrigens der Ort vor 1743 offiziell genannt wurde. 1945 erhielte das Dorf den Namen „Hradczanki“, und 1947 die amtliche Bezeichnung „Gródczanki“, die bis heute gelt.

Florian Fuß führte in Ratsch eine Gaststätte mit Biergarten und großem Saal. Der Gastwirt dachte auch an die Kinder seiner Gäste und stellte neben der Gaststätte Schaukeln, Rutschbahnen und andere Spielmöglichkeiten für kleinen Gäste auf, die immer eine Limonade bekamen. Man machte auch kurze Spaziergänge zur Grenze – kurz hinter dem Bahnübergang befand sich die deutsch–tschechische Staatsgrenze und einige Kilometer weiter war Tröm (Strzeboń, Třebom). Der Schlagbaum an der Grenze wurde „Ende der Welt“ genannt – da man hier nicht weiter konnte.

Über das Bestehen in Ratsch eines Kriegervereines gibt es keine Nachrichten. Trotzdem ist 1923 in Ratsch ein Kriegerdenkmal entstanden. Es besteht aus einem großen Sandstein, dessen Vorderfront mit einer Marmortafel der Gefallenen und Vermissten geschmückt war. Über der Tafel war in Stein ein konkaves Eisernes Kreuz eingemeißelt und darüber befand sich eine Bronzeplakette mit dem Antlitz des mit Dornen gekrönten Heilands.

Das Kriegerdenkmal in Ratsch kurz nach der Einweihung

Es ist verständlich, dass die ca. 250 Bewohner des Dorfes sich die Stiftung eines Kriegerdenkmals nicht leisten konnten. Zur im Dorf gesammelten Summe hat der damalige langjährige Pächter des Gutes in Ratsch, Ernst Dubke, den Rest dazu gezahlt. Der Platz um das Denkmal wurde mit einem geschmiedeten Zaun versehen.

Wie die meisten Kriegerdenkmäler ist auch der in Ratsch nach 1945 abgetragen worden.

* * * * *

Dieser Text entstand aufgrund folgender Quellen:

- (ohne Verfasser): „Den Helden der Heimat“ [in:] „Ratiborer Heimatbote“ 1928, S. 31;

- Newerla: „Dzieje Raciborza“, Racibórz 2008;

- Newerla: „Pietrowice Wielkie – VIII wieków historii wsi i parafiii“, Pietrowice Wielkie 2017;

- Newerla: „Erinnerungskultur des Ersten Weltkrieges in Ratibor/Racibórz und Umgebung“ [in:] Guido von Büren, Michael D. Gutbier, Wolfgang Hasberg (Hrsg.): „Kriegsenden in Europäischen Heimaten“, Leverkusen 2019, S. 492;

- Trtzka (und Nachfolger): „Schul-Chronik von Kornitz (1872–1944)“, Handschrift, Kopie im Besitz des Verfassers.

Paul Newerla

Gr.-Peterwitz — VIII Jh. Geschichte ein Bericht von Paul Newerla

zu den 350/750 Jubiläumsfeierlichkeiten.

Im Jahre 1227 wurde Gr.-Peterwitz das erste Mal in einer geschichtlichen Quelle erwähnt. Am 3. Dezember 1267 verfasste der Bischof von Olmütz, Bruno von Schaumburg, sein Testament in lateinischer Sprache, da er an einen Kreuzzug teilnehmen sollte. In diesem Testament befinden sich die Worte: „Wir kauften auch 11 Lahnen im Dorf Petrowiz, die 11 Mark zinsen“.

Die erste Erwähnung von „Petrowiz“

Im nächsten Satz wird im Testament der Ort Keytser, also Katscher, berufen, was auf eine Nachbarschaft hinweist.

Die Peterwitzer Behörden und Kirchenleitung haben beschlossen im Jahre 2017 das 750. Jubiläum des Dorfes und der Pfarrgemeinde zu begehen. Dazu gesellte sich die 350-Jahrfeier der Peterwitzer Kreuzkirche. Im Olmützer Diözesanarchiv wurde unlängst eine Urkunde vom 20 VI 1667 aufgefunden, die zweifelsohne auf den Bau einer „Kapelle außerhalb des Dorfes“ hinweist, der das Patrozinium des Hl. Kreuzes verliehen wurde.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen am 3. Mai 2017. Bei der Kreuzkirche wurde der Ablass zur Kreuzauffindung gefeiert. Zu diesem Anlass kam Prof. Dr. Andrzej Czaja, der Oppelner Diözesanbischof, nach Gr.-Peterwitz, um die feierliche Pontifikalmesse zu halten.

Bischof Czaja am Altar

Bischof Czaja am Altar

Obwohl das Wetter nicht das Beste war, sind die Peterwitzer und viele, von außerhalb kommende, Pilger zahlreich bei der Kreuzkirche erschienen.

Die Gläubigen bei der Kreuzkirche im Mai 2017

Die Gläubigen bei der Kreuzkirche im Mai 2017

(Auf der Homepage „Gross Peterwitz“ ist unter: Foto Galerie / Kreuzkirche / Kreuzfest / Kreuzfest 03.05.2017 – eine große Auswahl von Fotos über diese Feierlichkeit zu sehen, die Michael Dyrszlag machte).

Rechtzeitig wurden die Peterwitzer über die Feierlichkeiten informiert, die das Jubiläumsjahr abschließen sollten. Die Festlichkeiten zum Abschluss des 750. Jubiläums wurden für vier Tage vorgesehen.

Donnerstag, den 14. September 2017

Die Feierlichkeiten begannen um 10:30 Uhr mit einer Pontifikalmesse, die von Prof. Dr. Jan Kopiec, dem Diözesanbischof von Gleiwitz und bekannten Kirchenhistoriker, gelesen wurde.

Die festliche Dekoration der Kreuzkirche

Die festliche Dekoration der Kreuzkirche

Am Nachmittag gab Edward Simoni ein Konzert mit klassischen Musikstücken bei der Kreuzkirche.

Das Peterwitzer „Heimatmuseum“

Anlässlich der Jubiläumsfeier wurde der große Saal des Peterwitzer Kulturzentrums (in der ehemaligen Neumann´schen Malzfabrik) zu einem „Heimatmuseum“ umgestaltet. Man betrat den Raum durch die alte Eingangstür ins Musiol’sche Haus (Wilczonka – in der ehem. Friebenstraße 137a, letztens ul. Ligonia 5 ), in dem bis 1945 ein Kolonialwarenladen bestand.

Die Ausstellung begann mit Vitrinen mit archäologischen Funden die in den letzten Jahren in der Umgebung von Peterwitz ausgegraben wurden und gegenwärtig in der Universität Breslau wissenschaftlich bearbeitet werden.

Paul Newerla stellte einige Urkunden aus seinen Beständen aus, u. a. die Berufung von Johannes Wirtil zum Gr.‑Peterwitzer Pfarrer von 1698, wie auch den Vertrag über den Aufkauf der Robotpflichten durch die Peterwitzer Bürger in den Jahren 1802/1810.

Man zeigte auch Vergrößerungen alter Aufnahmen, z.B. von den Feierlichkeiten zum 300. Jahrestag der Kreuzkirche, die 1967 begangen wurden.

Der junge Peterwitzer Fotographiker Michael Dyrszlag stellte einige seiner schönen Fotogramme von Gr.-Peterwitz aus. So manche von ihnen sind seit längerer Zeit auf dem Portal www.grosspeterwitz.de zu sehen.

Pater Joachim Bernard Dyrszlag OFM hingegen bewies, dass er ein vielseitiger Künstler ist und stellte einige seiner Gemälde aus, die mit Peterwitz verbunden sind.

Das größte Interesse erweckte die Sammlung von Peterwitzer alten Möbeln, Ausstattungen, Kleidungsstücken usw., die seit Jahren von Bruno Stojer mit Pietät gesammelt und von ihm jetzt bereitgestellt wurden.

Der Peterwitzer Pfarrer ließ das Tabernakel des alten Hochalters, der sich bis 1935 in der Pfarrkirche befand, renovieren; jetzt wurde das schöne Stück – mit weiteren Ausstattungsdetails – dem Publikum zugänglich gemacht.

Man sollte sich wohl wünschen können, dass die ausgestellten Exponate in einer würdigen Stätte als Dauerausstellung gezeigt werden.

Freitag, den 15. September 2017

Es war der Tag, an welchem die offiziellen Feierlichkeiten stattfinden sollten. Der Festakt sollte sich in der großen Ausstellungshalle begeben, die von der Gemeinde in Neumann’schen Hof (für die jüngere Generation: im Hof der Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska“) in den Jahren 2007/2013 errichtet wurde.

Das Innere der Halle wurde mit weißem Leinen verkleidet, infolge dessen das Interieur ein neutrales, jedoch anziehendes Ansehen gewann. Die weiß überzogenen Stühle verstärkten den Eindruck.

Zu Beginn wurde eine feierliche Sitzung des Rates der Gemeinde Gr.-Peterwitz abgehalten. Der Vorsitzende des Rates, Henryk Joachim Marcinek stellte die Errungenschaften der Gemeinde – besonders in den letzten 28 Jahren vor.

Vorsitzender des Rates der Gemeinde Henryk Joachim Marcinek

Zum Festakt wurden zahlreiche Gäste eingeladen. Anwesend waren die Sejm-Abgeordnete Gabriela Lenartowicz, der Ratiborer Landrat Ryszard Winiarski und der Ratiborer Oberbürgermeister Mirosław Lenk, Vorsteher aller Gemeinden des Kreises Ratibor, Vertreter vieler Ämter, Institutionen und Unternehmen. Präsent war eine Delegation der deutschen Partnerstadt Liederbach mit Bürgermeisterin Eva Sollner, die Starosten der befreundeten tschechischen Ortschaften Zauditz (Sudice) , Krawarn (Kraváře), Thröm (Třebom) usw. Die Geistlichkeit des ganzen Peterwitzer Dekanats war ebenfalls eingeladen.

Sejm-Abgeordnete G. Lenartowicz, Landrat R. Winiarki

(1. Reihe v. r.): Dechant Damian Rangosz und Kaplan Dominik Paterak (beide Gr.-Peterwitz), Dechant a.D. Ewald Cwienk/Janowitz

(1. Reihe v. r.): Dechant Damian Rangosz und Kaplan Dominik Paterak (beide Gr.-Peterwitz), Dechant a.D. Ewald Cwienk/Janowitz

Die Feierlichkeiten waren mit Gratulationen der eingeladenen Gäste verbunden.

Die Delegation aus Liederbach

Die Delegation aus Liederbach

Es gratulieren die Vertreter der befreundeten Städte und Ortschaften

Es gratulieren die Vertreter der befreundeten Städte und Ortschaften

Es folgten drei Vorlesungen. Grzegorz Wawoczny/Ratibor referierte zum Thema: Der große Kreis Ratibor

P.Newerla brachte einen Multimedialen Vortrag über Die Territoriale Selbstverwaltung in Gr.-Peterwitz vom 19. Jh. bis zur Gegenwart vor.

Bruno Stojer hingegen sprach über Die Schneiderhandwerkschaft in Gr.-Peterwitz

Die Festlichkeiten wurden vom Chor Cantate aus Pawlau mit Gesangstücken untermalt.

Durch die Feierlichkeiten führte Piotr Bajak, streng die vorgesehen Zeiten einhaltend.

Alle Gäste erhielten eine Geschenktasche mit Süßigkeiten in besonderer Verpackungen mit Peterwitzer Motiven, sowie eine beeindruckende Vergrößerung eines Fotos von Michael Dyrszlag.

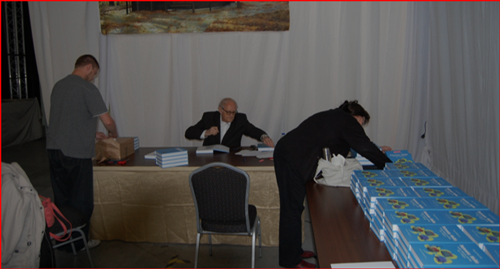

Außerdem wurden die Gäste mit einem Exemplar des Buches Pietrowice Wielkie. VIII wieków historii wsi i parafii beschenkt. Jedes Buch war mit einer Widmung und Autogramm des Verfassers P. Newerla versehen.

Samstag, den 16. September 2017

Um 10 Uhr wurde ein Dauerlauf veranstaltet, an dem vor allem Kinder und Jugendliche teilnahmen. Die Gewinner wurden natürlich beschenkt.

Am Nachmittag um 15:00 Uhr begann in der schon erwähnten Halle ein Treffen für die Dorfbewohner. Im ersten Punkt des Programms wurde das Buch: Pietrowice Wielkie. VIII wieków historii wsi i parafii (Gr.-Peterwitz. VIII Jahrhunderte Geschichte des Dorfes und der Pfarrgemeinde) vorgestellt. P. Newerla verfasste diese erste – polnisch verfasste – Monographie von Groß-Peterwitz zum Anlass der 750-jährigen Bestehens des Dorfes.

Noch vor der Übergabe des Buches zum Druck wurde es von Prof. Dr. Jan Kopiec, einem geschätzten Historiker und Diözesanbischof von Gleiwitz, vorgelegt, der eine wissenschaftlich Rezension verfasste, welche für die weitere Publikation grundlegend war. Bischof Kopiec ließ es sich nicht nehmen, den Peterwitzern das Buch persönlich vorzustellen.

Nachher wurde dem Verfasser das Wort erteilt, der den Zuhörern einen Durchblick durch den Inhalt des Buches gab und einige Probleme näher erörterte.

Als nächste trugen Grzegorz Wawoczny und Brunon Steuer ihre Vorlesungen vom Vortag erneut vor. Hingegen Dr. Mirosław Furmanek von der Universität Breslau sprach über die archäologischen Entdeckungen in der Umgebung von Gr.-Peterwitz. Dr. Furmanek führt mit seinen Mitarbeitern und Studenten seit Jahren archäologische Ausgrabungen in der Nähe von Gr.-Peterwitz.

Weiterhin stellte P. Joachim Bernard Dyrszlag OFM seine Sammlung von Gedichten „Małej Ojczyźnie i bliskim“ (Der Heimat und den Nächsten) vor und las einige seiner Dichtungen. Es sei bemerkt, dass P. Newerla eine Strophe aus P. Dyrszlags Werken als Motto in sein Buch setzte.

Zum Abschluss gab es eine Besonderheit. Josef Steuer, der ehemalige Sprecher der Peterwitzer-Gruppe in der Bundesrepublik, zeigte einige Amateurfilme die vor vielen Jahrzehnten gedreht wurden. Diese Filme sind von Pfarrer Ludwik Dziech beschafft worden und waren im Pfarrarchiv niedergelegt. Der unermüdliche Lukas Kubiczek übernahm die Filme, ließ sie technisch bearbeiten und digitalisieren. Da Lukas krank war, hat Josef Steuer die Filme stellvertretend projiziert und mit Kommentaren versehen.

Obwohl das Programm ziemlich lange dauerte haben die Peterwitzer mit Interessiertheit zugehört und in großer Zahl bis zum Ende ausgehalten. Eine dargebotene Bewirtung, sowie Kaffee und Kuchen haben geholfen die lange Zeit auszuhalten.

Wie es von der Gemeinde bestimmt war, wurde die Monographie über unseren Heimatort als Jubiläumsgeschenk für die Peterwitzer vorgesehen. Jeder konnte am Stand ein Buch erhalten. Viele wählten Exemplare, die mit einer Widmung und Autogramm des Verfassers versehen waren. Sehr viele Leute stellten sich auch zur Schlange an, um vom Autoren eine persönliche Widmung zu erhalten.

Wir weisen darauf hin, dass das erwähnte Buch in digitaler Form uns vom Verfasser zur Verfügung gestellt wurde. Es zeigte sich nämlich, dass die ganze Auflage (1.500 Exemplare) schon vergriffen ist. Das Buch ist auf unserer Hompage im PDF-Format, wie auch im Acrobat Reader-Programm zugänglich.

Der Tag endete mit einem „Musikanten-Ball“ zu dem verschieden Kapellen und Bands spielten.

Sonntag, den 17. September 2017

Der Sonntag sollte den Abschluss der Feierlichkeiten zum 750. Jubiläum darstellen. Bei strömendem Regen begann der Erntedankzug durch das Dorf. So manche Wirtschaften waren entsprechen geschmückt.

Die vielen großen Traktoren im Erntedankzug beweisen, wie neuzeitlich und fortschrittlich die Gr.-Peterwitzer Bauern sind.

Großes Aufsehen und Interesse erweckte die große Erntekrone, die meisterhaft u.a. aus Getreidekörnern zusammengeklebt wurde. Als nachher der Erntekranz in der Ausstellungshalle aufgestellt wurde haben sich viele mit ihm fotografieren lassen.

Zum Abschluss des Jubiläums wurde um 12:00 Uhr in der Ausstellungshalle eine Dankmesse gelesen. Das Pontifikalamt hielte Erzbischof Mons. Jan Graubner, der Mährische Metropolit in Olmütz. In seiner, polnisch gehaltenen, Predigt wies Dr. Jan Graubner auf die 700 Jahre dauernde Verbundenheit der Peterwitzer Pfarrgemeinde mit der Erzdiözese Olmütz.

Nach der Messe konnten sich die Teilnehmer mit kleinen Broten bedienen, sie von den Peterwitzer, Kornitzer und Ratscher Frauen gebackt wurden. Man bewunderte auch die schönen Osterkränze, die vor dem Alter exponiert wurden. Die zahlreich anwesende Geistlichkeit und die eingeladenen Gäste wurden zu einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant „Roma“ eingeladen.

Am Nachmittag wurden verschieden kulturelle Vorführungen organisiert. Es gab einen Auftritt der Kinder, sowie eine Modenschau in schlesischen Trachten. Um 15:00 Uhr hatte der Sänger Toby aus München seinen Auftritt, nach ihm Sven Solich. Als Stargast trat Eleni, eine in Polen sehr beliebte Sängerin griechischer Herkunft, auf.

Die Peterwitzer können auf schöne und abwechslungsreiche Tage zurückblicken, mit welchen die Jubiläumsfeierlichkeiten zur 750-jährigen Geschichte endeten. Unter den Gästen sahen wir mehrere Bewohner der Bundesrepublik.

Paul Newerla (Kolosch)

O początkach kościoła św. Krzyża

W 1967 r. nasza parafia obchodziła uroczystości 300-lecia kościoła św. Krzyża. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie dysponujemy żadnym dowodem na powstanie kościoła właśnie w 1667 r. Dr Gregor Wolný w swojej pracy historycznej z 1863 r. pisze, że kościół „został zbudowany około roku 1667”. Zaś napis na belce w tęczy kościoła św. Krzyża:

„CI:V. ROKV:I.A.43:FararzeJozea.”

odnosi się do powiększenia kaplicy o nawę, dokonanego za czasów ks. Józefa Kuklinskiego w 1743 r.

W Archiwum Krajowym w Opawie (Zemský Archiv w Opavě) udało się ostatnio odkryć dokument sporządzony w języku łacińskim na czerpanym papierze. Akt ten dotyczy nadania wezwania „św. Krzyża” kaplicy wzniesionej przez „parafian z Pietrowic Wielkich … poza swoją wioską”. Jest rzeczą bardzo ciekawą, że w dokumencie pisze się o zbudowaniu kaplicy „na nowo” i w miejsce „kiedyś tamże położonej, całkowicie jednak zniszczonej podczas wojen”. Te słowa stanowiłyby dowód na istnienie kaplicy jeszcze przed sporządzeniem omawianego dokumentu. Jeżeli jest mowa o wojnie, podczas których kaplicę zniszczono, chodzi zapewne o wojnę 30-letnią (1618–1648), prowadzoną między protestanckimi wojskami szwedzkimi, saskimi i brandenburskimi a katolickimi wojskami cesarskimi. W 1626 r. wojska protestanckie podążały z Raciborza do Opawy, po drodze paląc Krzanowice i Maków. Także w 1632 r. wojska szwedzkie szły z Raciborza na Opawę. Ponieważ w owym czasie jeden z traktów z Raciborza do Opawy prowadził przez Pietrowice Wielkie, Gródczanki, Trzeboń (Třebom) i Oldrzyszów (Oldřišov), nie jest wykluczone, że po drodze protestanci mogli zniszczyć kaplicę św. Krzyża.

Jeszcze jeden fragment odnalezionego dokumentu, którego faksymile znajduje się obecnie w archiwum parafialnym, wydaje się godny uwagi. W święto Znalezienia i Podwyższenia św. Krzyża, a także w inne święta, należy u św. Krzyża nabożnie odprawiać msze św. „aby mogły być słyszane przez parafian i innych pielgrzymów”. Wynika z tego, że do św. Krzyża podążali nie tylko parafianie pietrowiccy, ale także pielgrzymi z innych miejscowości. Potwierdza to kilkusetletnią tradycję odbywanie pielgrzymek do naszego kościółka.

I rzecz najważniejsza: dokument jest oznaczony wyraźną datą sporządzenia: „w Ołomuńcu w rezydencji urzędowej dnia 20 miesiąca czerwca roku 1667”.

Możemy zatem bez przeszkód w 2017 roku obchodzić jubileusz 350-lecia kościoła św. Krzyża, mając jednocześnie na uwadze, że pierwsza kaplica stanęła „na Społku” co najmniej kilkadziesiąt lat wcześniej.

Paweł Newerla

11.06.2012

Dokument

des Kirchen(verwaltungs)rates

der Diözese Olmütz

vom 20.06.1667

über die Vergabe des Patronats

„Zum Hl. Kreuz“

der Kapelle in der Pfarrei

Groß-Peterwitz

(Zemsky Archiv v Opavĕ, pobočka v Olomucy:

Landesarchiv in Troppau, Nebenstelle in Olmütz:

Abteilung: ACO Sammlung: G-1, sign. 4811)

Übersetzung aus dem Polnischen – Paul Kletzka, Oktober 2012

Vorwort

Von Paul Newerla Racibórz (Ratibor) 2012.

Auf dem Gebiet der Pfarrei St. Vitus, Modestus und Creszencia in Groß-Peterwitz befindet sich auch die Wallfahrtskirche zum Hl. Kreuz – Kreuzkirche genant. Nach der Überlieferung wurde die Kreuzkirche angeblich im Jahre 1667 erbaut. Es gibt dazu jedoch keinerlei Dokumente. In der ausgiebigen Ausarbeitung von Dr. Gregor Wolny OSB, über die Kirchen in Mähren befindet sich ein Hinweis, wonach die Kirche „um das Jahr 1667 erbaut worden sei“ ¹ Später nachfolgende Autoren nehmen dieses Datum als Tatsache an². Einer der Autoren erwähnte die Kirche zum Hl. Kreuz als erbaut im 16. Jahrhundert und verlegte sie zu dem nach Ratsch ³, was bei vielen Autoren bis heute zur falschen Orientierung führt ⁴

Im Landesarchiv in Troppau (Zemsky archiv v Opawĕ), Zweigstelle in Olmütz, im Bereich des Kirchenrates Olmütz, in der Sammlung G 3 „Bau von Filialkirchen und Kapellen“ gibt es einen Hefter mit der Bezeichnung 4811 „Bau der Filialkirche und Kapelle – Groß Peterwitz -1667 – 1924“. Darin fand man ein Dokument, das die Vergabe des Patronats „Zum Hl. Kreuz“ der Kapelle in Groß-Peterwitz betrifft.

Das Dokument ist auf Schöpfpapier in Foliantengröße ohne Wasserzeichen gefertigt und beidseitig beschrieben. Der Inhalt ist mit Tinte in lateinischer Sprache verfasst und hat ein einheitliches Schriftmuster. Nach damaligem Brauch wurde nur die halbe rechte Seite beschrieben.

Das Dokument mit der Bezeichnung „Titulus“ betrifft die Vergabe des Patronats der Kapelle.

In der Anlage befindet sich ein Faksimile beider Dokumentseiten..

Herr Dr. hab. Norbert Widok, Professor an der Theologischen Fakultät der Universität in Oppeln, hat sich bereit erklärt bei der Übertragung des Textes und die Übersetzung ins Polnische Hilfestellung zu leisten. Die Übertragung und Übersetzung wurde von Frau Professor Dr. hab. Joanna Rostropowicz vom Instytut für Geschichte der Universität Oppeln nochmals korrigiert.

Der vorliegende Hefter umfasst die Ablichtung der beiden Dokumentseiten sowie ihre Übertragung und Übersetzung ins Polnische. Das Ganze wurde ergänzt um den Text, der sich mit den Anfängen der Kreuzkirche befasst und auf einige Schwierigkeiten hinweist, die mit dem vorliegenden Dokument und seinem Inhalt verbunden sind.

___________________

¹ Dr. Gregor Wolny, OSB, Kirchliche Topographie von Mähren, Brünn 1863, S. 283

² J. Peregrin, Poutny kostel sw. Křiže u. Wel. Petrowic, ohne Angabe von Ort und Jahr der Ausgabe [um 1902] S. 5; Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Katalog zabytków w Polsce, tom. VII, zeszyt 13 – powiat raciborski- (Band VII, Heft 13, Kreis Ratibor), Warszawa 1967, S.26. Paul Kletzka, Groß-Peterwitz, Kreis Ratibor, Oberschlesien, Ein Dorf im Wechsel der Geschichte, Langen 1994, Paweł Newerla, Kościół św. Krzyżaw Pietrowicach Wielkich, Pietrowice Wielkie 2000, s. 5 u.a..

³ Antoni Polański, Racibórz i okolice, Warszawa 1955, s. 113,

⁴ Powiat Raciborski, ohne Angabe von Ort u. Jahr der Ausgabe [um 2000], S. 17,

Vergabe des Patronats

Aufgrund der Vorlage geben wir der Allgemeinheit zur Kenntnis, dass der hiesige Pfarrer, Hochwürden Martin Bernard Mosler, formell die Genehmigung beantragte, wonach die Pfarrangehörigen von Groß-Peterwitz aus Anlass der besonderen Verehrung des Hl. Kreuzes beschlossen haben, außerhalb des Ortes aufs Neue die Kapelle zum Hl. Kreuz zu errichten, die einst dort gestanden hat aber während der Kriege total zerstört worden war, und dass durch uns das gottesfürchtig beabsichtigte Werk zu Ende geführt werde. Mit einer bestimmten Summe können wir die Ehre des Gotteshauses und des Hl. Kreuzes unterstützen. Wir sind darüber ausreichend durch den ehrwürdigen Herrn Dekan aus Troppau informiert worden, dass durch den Neubau absolut nichts aus der Pfarrkirche entnommen wird. Wir genehmigen, dass in der Pfarrei Groß-Peterwitz, auf dem damals bestimmten Ort aufs Neue von den Fundamenten auf eine Kapelle zur Ehre und unter dem Patronat „Zum Hl. Kreuz“ erbaut und vollendet wird, jetzt und in Zukunft in einem guten Zustand unterhalten und mit der nötigen Ausstattung versehen wird und in ihr am Fest der Kreuzauffindung und Kreuzerhöhung sowie an anderen (Feiertagen) mit Andacht eine Hl. Messe am geweihten tragbaren Altar gefeiert wird, damit sie gehört werde von den Pfarrmitgliedern und anderen Wallfahrern, und da dem nichts entgegensteht, bestätigen wir die Glaubwürdigkeit dieses Schreibens, eigenhändig unterschrieben und versehen mit dem großen Stempel unseres Amtes. In Olmütz, in der amtlichen Residenz, den 20. des Monats Juni im Jahre 1667.

(Übersetzung des Dokuments vom 20.06.1667 aus dem Polnischen- Paul Kletzka, 63225 Langen/Hessen Okt. 2012.)

Von den Anfängen der Kreuzkirche

in Groß-Peterwitz

(Von Paul Newerla, Racibórz (Ratibor) 2012)

Im Jahre 1967 wurde in der Pfarrei das 300 jährige Bestehen der Kreuzkirche gefeiert. Das würde bedeuten, dass die Kirche im Jahre 1667 erbaut wurde. Es gab in Groß-Peterwitz aber kein Dokument oder einen anderen Beweis, der das Erbauungsjahr 1667 unserer Wallfahrtskirche bestätigen würde. Dr. Gregor Wolny, OSB, schreibt in seinem Buch, dass die Kirche „um 1667 erbaut wurde¹.

Es gibt aber einen Hinweis auf das Alter der Kreuzkirche. Auf dem Jochbalken am Apsisbogen der Kirche befindet sich eine Aufschrift in mährischer Sprache, ausgeführt in einer schönen, sehr sauber ausgeführten Frakturschrift., die die Vergabe der vollständigen Ablässe zum Fest Kreuzauffindung und Erhöhung betrifft und die da lautet: „Na Nalezeni a Powysseni swateho Krize – plnomocne Adpustky udelene“. Unter dem mährischen Text befindet sich eine Aufschrift gleichen Inhalts in deutscher Sprache die aber weniger gründlich ausgeführt ist. Gleich neben dem deutschen Text ist eine ziemlich rätselhafte, ungelenk ausgeführte Inschrift folgenden Inhalts: „CI:V. ROKV:I.A.43: FARARZE JOZEA.“ Die Buchstaben CI. scheinen ein lateinisches Kürzel von „CUM LAUDE“zu sein, der Buchstabe V – die Kurzform des lateinischen Wortes „UNIVERSALIS“. Zusammen gefasst würde das „ mit allgemeiner Verherrlichung“ oder Verehrung“ bedeuten. Das Wort Rokv gilt gewiss für Jahr oder im Jahre. Die Buchstaben I.A. wurden früher mit INNOVATIO ANNO übersetzt, also „renoviert im Jahre“. Dies steht jedoch im Widerspruch zu dem nebenstehenden Wort „ROKV“ Viel wahrscheinlicher müsste die Abkürzung I.A. als INOVATIO AVCTOR, also „renoviert auf Initiative“ gedeutet werden. FARARZE bedeutet mit Sicherheit“ übersetzt Pfarrer“ wiederum JOZEA – obwohl der Buchstabe F fehlt, bezieht sich auf den Vornamen „JOSEFA – gleich „Josef“. Der einzige Pfarrer bis 1886 mit dem Vornamen war Josef Kuklinsky, der die Pfarrei in den Jahren 1732 – 1752 innehatte. Also bezieht sich die Zahl „43“ auf das Jahr 1743. Die Inschrift kann man somit lesen: „Mit allgemeiner Verherrlichung wurde [die Kirche] auf Initiative von Pfarrer Josef Kuklinsky im Jahre [17]43 renoviert. Dieses Datum kann sich nicht auf die Errichtung der Kapelle beziehen. Damals (1743) wurde die Kapelle um das Hauptschiff erweitert und so zur Kirche umgebaut. Daraus ergibt sich, dass die Aufschrift auf dem Jochbalken nicht das Datum der Errichtung der Kreuzkirche bedeutet.

Im Landesarchiv in Troppau (Zemsky archiv v Opawĕ), fand man zwischen dem Archivmaterial, das durch die Abteilung in Olmütz (Pobočka w Olomouci) zusammengestellt ist in der Sektion „Arcibiskupska konsistoř w Olomouci“ (Erzbischöflicher Kirchen(verwaltungs)rat in Olmütz), kurz als „ACO“ in der Sammlung G – 3 (Bau …von Filialkirchen und Kapellen) ein Hefter, der die Signatur 4811 und die Aufschrift, „Bau einer Filialkirche und Kapelle – Groß-Peterwitz – 1667 – 1924“ trägt.

Der Hefter 4811 (ohne Seitenzahlen) umfasst auch ein auf Büttenpapier und ohne Wasserzeichen im Foliantenformat gut erhaltenes Dokument ,das in lateinischer Sprache verfasst und beidseitig in einem einheitlichen Schriftzug mit Tinte geschrieben ist. Das Dukument trägt die Bezeichnung „Titulus“, d. h. es betrifft die Vergabe des Patronats.

Vom Dokument wurde eine Abschrift gemacht. Bei ihrer Vervollständigung und weit gehenden Hilfe bei der Übersetzung des Textes ins Polnische war freundlicher Weise der aus (Preußisch) Krawarn stammende Geistliche Dr. hab. Norbert Widok, Professor der Theologischen Fakultät der Universität Oppeln, behilflich. Die Übertragung (Transscription) und Übersetzung korrigierte anschließend Prof. Dr. hab. Joanna Rostropowicz vom Institut für Geschichte der Universität Oppeln. Beiden Wissenschaftlern gebührt ein herzliches Dankeschön für ihre Bemühungen.

Aus dem Dokument erfahren wir, dass der Peterwitzer Pfarrer Martin Mosler (Pfarrer in den Jahren 1653 – 1672) bei der bischöflichen Verwaltung in Olmütz um die Vergabe des Patronats „Zum Hl. Kreuz“ für die durch die Pfarrlinge „außerhalb ihres Dorfes“ erbauten Kapelle warb. Wichtig erscheint hier die in diesem Dokument enthaltene Tatsache, dass auf die Vorgeschichte dieser Kapelle hingewiesen wird. In dem Dokument geht es um die Errichtung der Kapelle „aufs Neue“ „der dort einst gelegenen“ und „während der Kriege total zerstörten“ Kapelle.

Wenn es um die Kriege geht, so konnte der Verfasser lediglich den 30-jährigen Krieg gemeint haben. In der Geschichtsschreibung wird die Zeit der kriegerischen Unruhen zwischen 1616-1648 „Der 30-jährige Krieg genannt. Es waren ja Kriegshandlungen der Protestantischen Truppen mit den katholischen kaiserlichen Truppen. Im Jahre 1626 besetzten die protestantischen Truppen unter Führung des Grafen Ernst von Mansfeld die Städte Żory und Rybnik. Der Anführer der kaiserlichen (katholischen) Armee Albrecht Wallenstein führte die Soldaten nach Schlesien unter der Führung des Hauptmanns Gabriel Pechmann. Am 20. August 1626 jedoch besetzten die protestantischen Truppen Troppau. Unterwegs brannten sie Kranowitz und Makau nieder³. Im Jahre 1632 marschierten in Schlesien protestantische schwedische, sächsische und brandenburgische Abteilungen ein, die der schwedische König Gustav Adolf anführte. Ratibor wurde 1633 durch schwedische Truppen, die unter der Führung von General Jakub Duvalle⁴ standen. Im Jahre 1642 drangen schwedische Truppen unter Führung von Feldmarschall Linhardt Torstensson erneut in Schlesien ein, besetzten am 15. Juni Ratibor und zwei Tage später Troppau ⁵. Es ist nicht auszuschließen, dass während einer dieser Einfälle protestantischer Truppen von Ratibor nach Troppau die ursprüngliche Kapelle „Zum Hl. Kreuz“ vernichtet wurde. Man muss berücksichtigen, dass eine der Verbindungen in Richtung Troppau über Groß-Peterwitz, Ratsch, Thröm und Oldrichau führte.

Das besagte Dokument gibt uns einen Hinweis, dass bereits früher eine Kapelle, die dem Hl. Kreuz geweiht war, existiert hat. Vor allem muss man berücksichtigen, dass das Dokument das Datum 20. Juni 1667 trägt. Also ist die Annahme, die bisher nur auf der Überlieferung beruhte – dass die Kirche seit 1667 besteht – durch das hier vorliegende Dokument bestätigt worden,

_____________

¹Dr. Gregor Wolny, OSB, Kirchliche Topographie von Mähren, Brünn 1863, S. 283

²Paweł Newerla, Kościół św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich – Die Kreuzkirche in Groß-Peterwitz. Pietrowice Wielkie 2000, S. 28-30,

³ Norbert Mika, dzieje ziemi raciborskie ,(“Geschichte des Ratiborer Landes“), Kraków 2010

S. 81-83

⁴ Augustin Weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, Ausg. II, Ratibor 1881,

S. 186-188

⁵ Norbert Mika, Dzieje ziemi raciborskiej, (Geschichte des Ratiborer Landes), Kraków 2010

S. 84-85

Auf eine Besonderheit sei noch hingewiesen. Aus dem Dokument ist zu entnehmen, dass am Fest Kreuzauffindung, aber auch an anderen Feiertagen in der Kirche gottesfürchtig eine Hl. Messe gefeiert werden soll, „die sowohl von den Pfarrangehörigen als auch von anderen Wallfahrern gehört würde“. Diese letzten Worte belegen, dass auf den Feldern und Wiesen außerhalb des Dorfes eine Kapelle errichtet wurde, die nicht nur als Ort für Andachten der Dorfbewohner gedacht war sondern dass dort auch seit sehr langer Zeit „andere Wallfahrer“ hinkamen. Der Hinweis, dass die Kreuzkirche ein Wallfahrtsort ist – und das seit 350 Jahren –

ist sehr bedeutsam.

Ins Deutsche übersetzt:

Paul Kletzka, Langen/Hessen

16.10.2012

Groß-Peterwitz auf Ansichtskarten

Ansichtskarten werden genutzt um der Familie, Bekannten und Freunden ein Lebenszeichen von unseren Reisen zu schicken und bei dieser Gelegenheit auch die Schönheiten der Gegend zu zeigen, in der wir uns befinden. Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jh. sind die ersten Ansichtskarten herausgegeben worden. Das größte Aufblühen erlebten die populären Postkarten in den Jahren 1895-1915. Es sollte nicht wundern, dass viele Leute schöne Ansichten sammelten. Mit der Zeit verbreitete sich das Sammeln zu solch einer Leidenschaft, wie z.B. das Briefmarken- oder Münzensammeln. Die Ansichtskartensammler werden "Philokartisten" genannt.

Es soll nicht wundern, dass auch Gr.-Peterwitz auf Postkarten gezeigt wurde. Die erste bekannte Ansichtskarte unseres Heimatdorfes stammt zumindest aus dem Jahre 1898. Damals gab es noch keine technischen Möglichkeiten Fotografien in guter Qualität zu drucken. Diese erste Postkarte wurde von Ottmar Zieler, München als farbige Lithographie (sog. Steindruck) herausgegeben. Das Jahr der Herausgabe ist nicht bekannt. Die Karte wurde schon auf der Vorderseite vom Absender beschriftet: "Ratibor, am 14.11.1898 Hier beim Direktor dieser Zuckerfabrik, Vater einer Pensionärin, welcher auch Stunden gebe, habe ich den gestrigen Sonntag mit Spielen zugebracht. Es sind sehr nette, liebe Leute, er ein musikalisches Genie und wir verstanden uns ausgezeichnet. ich habe sogar Lust zum Üben bekommen…". Auf der Karte, mit "GRUSS aus Gr.Peterwitz. O./S." beschriftet, ist eine Dorfansicht über die Zinna dargestellt. Zu sehen ist (von links) ein Fabrikgebäude (Malzfabrik?), die "neue" Schule, der Bahnhof; die Kirche, sowie einige weitere Bebauungen. Außerdem wurde die Zuckerfabrik (die spätere Flachsfabrik) mit rauchendem Schornstein gezeigt (Abb. 01)zeige.

Als nächste ist gewiss die Postkarte (etwa zum Anfang des 20. Jh. herausgegeben), auf der vier Fotografien verschiedener Dorfansichten gezeigt wurden: die Zuckerfabrik, die "neue" Schule (eigentlich die einzige bekannte Ansichtskarte, auf der das Schulgebäude zu sehen ist), die Kirch von Westen gesehen und der Bahnhof mit den Bahnsteigen (Abb. 05)zeige.

Die oben erwähnte, wie auch die weiter beschriebenen Postkarten, sind grundsätzlich Zusammenstellungen mehrerer Fotos. Am Anfang der 20. Jahre des 20. Jh. sind sieben Ansichtskarten herausgegeben worden. Als Besonderheit ist zu unterstreichen, dass auf jeder dieser Postkarten lediglich ein einziges Foto gezeigt wurde. Und was außerdem als wichtig anzusehen ist: die erwähnten sieben Karten wurden von einem Gr.-Peterwitzer Fotografen aufgenommen und von ihm verlegt. Es geht um Rudolf Mutke (1878-1949), den die etwas "reiferen" Peterwitzer als Fleischbeschauer kannten. Rudolf Mutke war von Beruf Bäckermeister und übernahm die Bäckerei seines Vaters auf der Ratiborer Str. 151, die er bedeutend erweiterte und mit Hilfe seiner sehr tüchtigen Frau Bertha das größte Lebensmittelgeschäft im Dorf errichtete. Später wurde noch eine Tankstelle "Standard" angelegt (siehe auch Abb. 60). Aus gesundheitlichen Gründen (Folgen des I. Weltkriegs) zog sich Rudolf Mutke aus der Bäckerei zurück und wurde der erste Fotograf mit eigenem "Atelier" im Dorf (in einigen Peterwitzer Familien sollten sich noch Porträts befinden, die anlässlich der Erstkommunion oder Hochzeit von R. Mutke aufgenommen wurden - diese Fotos sind, wie es damals üblich war, auf einem entsprechend bedruckten Karton aufgeklebt). Spater wurde Rudolf Mutke Fleischbeschauer. Den jüngeren Peterwitzern sollte gesagt werden, dass in Mutkes Anwesen in den 60. Jahren die Maßschneiderwerkstatt der SPK "Jednosc" eingerichtet wurde; heute befindet sich dort die Begegnungsstätte des DFK (ul. 1 Maja 34).

Ein Jahresdatum der Herausgabe der Karten ist nicht angegeben worden. Die Fotos mussten jedoch zum Anfang der 20. Jahre des 20. Jh. gemacht worden sein, was daraus zu entnehmen ist, dass die Maste der elektrischen Leitung (1922) schon stehen, jedoch die Anschlüsse zu den Häusern noch ziemlich selten sind; auch der Widonsch-Graben ist noch offen, da auf der Abb. 10 weiterhin die hohen Steine des Geländers zu sehen sind, die vor Gasthaus Neumann die Straße vom Graben schützten. Die einzelnen Postkarten sind auf der Rückseite mit dem Aufdruck "Rudolf Mutke, GroßPeterwitz O.-S., Kr. Ratibor" sowie einer Nummer versehen, haben auch einen Aufdruck auf der Vorderseite, und stellen folgendes dar:

1. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor - Am Postamt" Nr. 12246 - die Ratiborer Str. mit dem Postgebäude (Abb. 10). Weiter rechts ist die Bäckerei Valentin Steuer (Johannesstr. 164 - ul. Wyzwolenia 1) zu sehen und davor die Steine des hohen Geländers am Widonsch-Graben. Daneben die Kirche und rechts das Gasthaus Gotzmann, später Jockel.

2. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor - Am Postamt" Nr. 12246 - die selbe Ansicht wie unter 1 - jedoch koloriert (Abb. 11).

3. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor - Bahnhof" - eine kolorierte Ansicht des Bahnhofs mit den Bahnsteigen (Abb. 12). Es ist anzunehmen, dass diese Postkarte auch schwarz-weiß herausgegeben wurde.

4. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor Ratiborer Straße" Nr. 12244 - zeigt die Ratiborer Str. von der Kirche aus nach Westen (Abb. 13), links mit dem hohen Schutzgeländer und der Warenhandlung Marie Philippczik (Nr. 156, jetzt Schatke-Zuber, ul. Maja 26), rechts der Bauernhof Skerhut ("Masosch", Nr. 57), daneben das Haus Tzieply ("Blaschek") dessen Dach noch mit Stroh gedeckt ist.

5. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor, Ratiborer-Straße" Nr. 12244 - wie unter 4, jedoch koloriert (Abb. 14).

6. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor, Ratiborer-Straße" Nr. 12243 - es handelt sich hier jedoch um die Leobschützer Str. nach Osten gesehen (Abb. 15), da links das Haus Anton Mludek ("Kaffka" Nr. 77) zu sehen ist; daneben die Gastwirtschaft Maria Mludek ("Marika Schenkerka").

7. "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor, Hioptische Straße" Nr. 12242 - es geht natürlich um die "Leobschützer Straße" mit der Sicht nach Westen. Links Schneider Dürschlag (Nr. 119 - ul. 1 Maja 64); rechts Bauer Pientka ("Wrana" - Nr. 87, ul. 1 Maja 79) mit fränkischer Hofeinfahrt (Abb. 16).

Zum Ende der 20. Jahre sind noch weitere Postkarten herausgegeben worden. Eine zeigt - viergeteilt: den Bahnhof mit den Gleisen, Bäckerei Kubitta (Kornitzer Str. 13 a - ul. I Armii 5), die Kirche von Nordosten und das Postamt (Abb. 20).

Nach 1928, dem Baujahr des Jugendheimes, entstand die Ansichtskarte mit der Apotheke neben der Kirche (jetzt Friseur), Postamt, Jugendheim und Kriegerdenkmal mit (links) dem Gemeindeamt und Spritzenhaus und (rechts) Bäckerei Steuer (Abb. 25).

Eine Seltenheit ist die Ansichtskarte "Gruß aus Gr. Peterwitz, Krs. Ratibor - Hubertushaus". Sie zeigt zwei Ansichten der sog. "Villa", Fabrikstr. 334 c (vor der Malzfabrik - nach 1950 - "Paged"). Das Haus, letztens von Steuerberater Ludwig Regulla, bewohnt, ist 1945 abgebrannt. Herausgeber ist "Alfr. Schiersch, Photogr., Ratibor", jedoch ohne Jahresangabe (Abb. 30).

Gegen 1930 ist von "Verlag: Max Kiehl, Photograph, Ratibor O/Schles." ein vollformatige Ansicht mit der Kirche von Osten herausgebracht worden (Abb. 40). Links ist das Küsterhaus zu sehen, weiter die Kirche mit der Friedhofskapelle, die während des Umbaus der Kirche von 1935 abgebrochen wurde; rechts Schlosserei Adolf Skerhut (Ratiborer Str. 48) und Bauernhof Rudolf Skerhut ("Bainka").

Im Jahre 1935 wurde die Pfarrkirche bedeutend erweitert. Die alte Kirche hatte lediglich ein Hauptschiff, an welches der Chorraum angebaut war. Nach einem Entwurf des Architekten Theodor Ehl, Beuthen, ist der Chorraum der alten Kirche "abgesägt" worden; an dessen Stelle entstand das große Querschiff mit dem, von Osten angebauten, bedeutend größeren Chorraum. Eine gute Ansicht der umgebauten Kirche von der Südseite zeigt die Postkarte "Pfarrkirche zu Groß-Peterwitz" von "Aufnahme und Verlag Walter Lahsotta, Gleiwitz/O.-S., Kronprinzenstraße 12, III", jedoch ohne Jahresangabe. Der untere Teil der Ansichtskarte zeigt den Hochaltar und den Chorraum (Abb. 45).

Es sollte auch noch die eine, der weniger bekannten Ansichtskarten der Kreuzkirche erwähnt werden. Herausgeber und Datum sind nicht angegeben. Beschriftet ist die Karte mit: "Kreuzkirchel bei Gr. Peterwitz, O.-S." und zeigt den Hochaltar, die Brunnenkapelle und eine Außenansicht von Südwesten während einer Andacht (Abb. 50).

Aus den 30. Jahren stammen drei Ansichtskarten, von "R. Walla, Ansichtspostkarten-Verlag, Cosel, O.-S." herausgebracht und mit "Groß-Peterwitz, Krs. Ratibor" beschriftet. Der Herausgeber sparte an Kosten und brachte auf allen drei Karten die selben Fotos des Bahnhofs von der Straße gesehen, sowie eine "Partie am Bach". Auf dem Foto mit dem Bahnhof ist die Zapfsäule der Tankstelle SHELL und rechts etwas besonderes zu sehen - ein Kuhgespann! Außer diesen Ansichten wird noch gezeigt: die Flachsfabrik und "Große Seite" mit der Bäckerei Mutke und der STANDARD-Tankstelle (Abb. 60); die Flachsfabrik (jedoch eine andere Ansicht, wie auf Abb. 60) und die Zinnabrücke mit dem Bahnhof im Hintergrund (Abb. 61). Auf der dritten Postkarte wird ein retuschiertes Foto der Pfarrkirche gezeigt, sowie "Bäckerei u. Warenhandlung A. Barucha" (Bernardstr. 187 - ul. Wyzwolenia), 1945 abgebrannt (Abb. 62).

Die Ansichtskarte der Vorderseite des Bahnhofs und der "Julius Gotzmann Brot- und Feinbäckerei" (jetzt Kaffee "Karina") ist unbekannter Herkunft (Abb. 65). Das Foto ist jedoch mit den Ansichten auf Abb. 60-62 nicht identisch, der Ölspender steht hier rechts von der Benzinzapfsäule.

Ebenso unbekannter Herkunft ist die Ansicht der Ratiborer Straße nach Osten zur Kirche. Links der Bauernhof Klemenz (Nr. 60), jetzt Janik (ul. 1 Maja 43), rechts Warenhandlung Philippczik jetzt Schattke-Zuber (Abb. 67).

Und zum Abschluss noch der Teil einer Ansichtskarte mit der Beschriftung "Groß-Peterwitz Kr. Ratibor - O.-S. Kriegerdenkmal" unbekannter Herkunft. Außer dem Kriegerdenkmal, das den Gefallenen des I. Weltkriegs gewidmet war (und in den 60. Jahren abgebrochen wurde), ist links das Gemeindeamt mit dem Spritzenhaus und rechts Bäckerei Steuer zu sehen (Abb. 70).

* * * * *

Der Bischof von Olmütz, Bruno von Schaumburg-Hollstein (1245-81) verfasste am 29. November 1267 ein Testament, in dem unser Dorf mit der Bezeichnung "Petrowiz", unweit von "Keytser" (Katscher) gelegen, das erste Mal geschichtlich erwähnt wird. Gr.-Peterwitz konnte also 1992 sein 725-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass sind 1993 von der Gemeindeverwaltung vier Ansichtskarten bestellt worden. Die Fotos wurden von den bekannten Ratiborer Fotografen Marek Krakowski und Boleslaw Stachow angefertigt. Herausgeber war "Wydawnictwo "Libra", Racibórz". Die Postkarten enthalten von 3 bis 6 verschiedene Ansichten und sind polnisch, deutsch und tschechisch entsprechend beschriftet.

Auf der ersten Ansichtskarte werden die Pfarr- und die Kreuzkirche, sowie sakrale Skulpturen: hl. Johannes von Nepomuk am Anfang der Johannesstraße (ul. Wyzwolenia) neben dem "Widonsch", die Auferstehungsfigur aus dem Fenster des Hauses Machnik (Ratiborer Str. 61 - ul. 1 Maja 45), sowie der hl. Johannes von Nepomuk und der hl. Florian an der Umfriedung der Pfarrkirche gezeigt.

Eine zweite Postkarte enthält typische Bebauungen unseres Dorfes: das Jugendheim (jetzt Bank Spóldzielczy), den Gotzmann-Rzehorzek-Hof, das Wieder-Matulla-Haus (Leobschützer Str. 73) mit dem Mludek-Zyglorz-Hof sowie die Ratiborer Straße mit dem schon erwähnten Machnik-Hof.

Die nächste Ansichtskarte zeigt drei Fotos vom Osterreiten: die Ratiborer Straße in Richtung Kirche, die Ratscher Straße mit der Wollnik-Kapelle und die Kreuzkirche.

Das vierte Foto ist der Großgemeinde Gr.-Peterwitz gewidmet und zeigt das Gemeindeamt (ehemalige Schule, früher Schloss), einen Mähdrescher "in Aktion", die neue Siedlung an der Kornitzer Str. (ul. I Armii) über einen der Kornitzer Teiche gesehen, sowie das Schloss in Preußisch-Krawarn (Krowiarki).

* * * * *

Meinen besonderen Dank möchte ich meinem Heimatfreund Hubertus Neumann, Heilsbronn aussprechen, der einige der Ansichtskarten zur Verfügung stellte.

* * * * *

Vielleicht könnten unsere "www.Korrespondenten" diese Übersicht der Postkarten von Gr.-Peterwitz bereichern? Schon im Voraus unser herzlicher Dank.

P. Newerla

Ratibor, im Februar 2002